※本サイトは歴史的・文化的観点から江戸時代の性に関する価値観を考察したものであり、特定の行為や思想を推奨するものではありません。

※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションを利用しているものがあります

※本サイトはGoogleの規約に従い、直接の表現や描写、画像の使用を避けております。分かりづらい表現も一部ありますが、ご了承ください

LGBTQ寛容大国だった日本と江戸の歴史

LGBTQという言葉が世界中で使われるようになり、同性愛者や両性愛者、そしてトランスジェンダーなどの性の多様性が日本でも浸透しつつあります。これまでこういった人たちを「性同一性障害」と呼び、一種の病気として扱っていた日本において、性の多様性を認めるという概念は全く新しい考えだと思われがちです。

そして日本は西洋などの各国に比べてLGBTQへの理解がまだまだ進まないLGBTQ後進国と言っても良いのかもしれません。しかしかつて日本の歴史では、今では信じられないほど同性愛者や両性愛者などが存在し、彼らは差別や偏見を受けることなく受け入れられてきました。

今回はそんな世界でも珍しい「性文化」の花開いた日本の歴史を見ていきたいと思います。そして生物学的に同性愛者や両性愛者が病気なのか、を紐解いていきたいと思います。そして性の多様性とはどのようにあるべきなのか、を考えていきたいと思います。

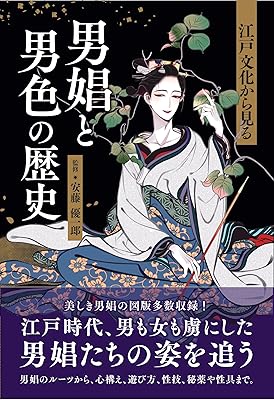

参考にしたのはこちらの書籍です。

参考文献:「江戸文化から見る 男娼と男色の歴史」 監修:安藤優一郞

日本での女犯の禁止と男色文化の始まり

かつて日本の仏教寺院では僧侶が女性と交わることを「女犯」と呼ばれ固く禁じられていました。こうして寺院の場では女性は遠ざけられ、女人禁制などの風習が生まれます。

女性との交わりを禁じた結果、男性同士の親密な交わりを許容する男色の習慣が寺院から誕生しました。

「だからと言って男色もまた性という煩悩であり禁止だろ!」と思いがちですが、もちろんその通りで本来同性異性に関わらず交わること自体が禁止です。しかしながら、詳しい理由は不明ですが男性同士の関係性は女性との関係と比べて寛容になっていったようです。

上杉謙信や伊達政宗もハマった衆道の誕生と歴史

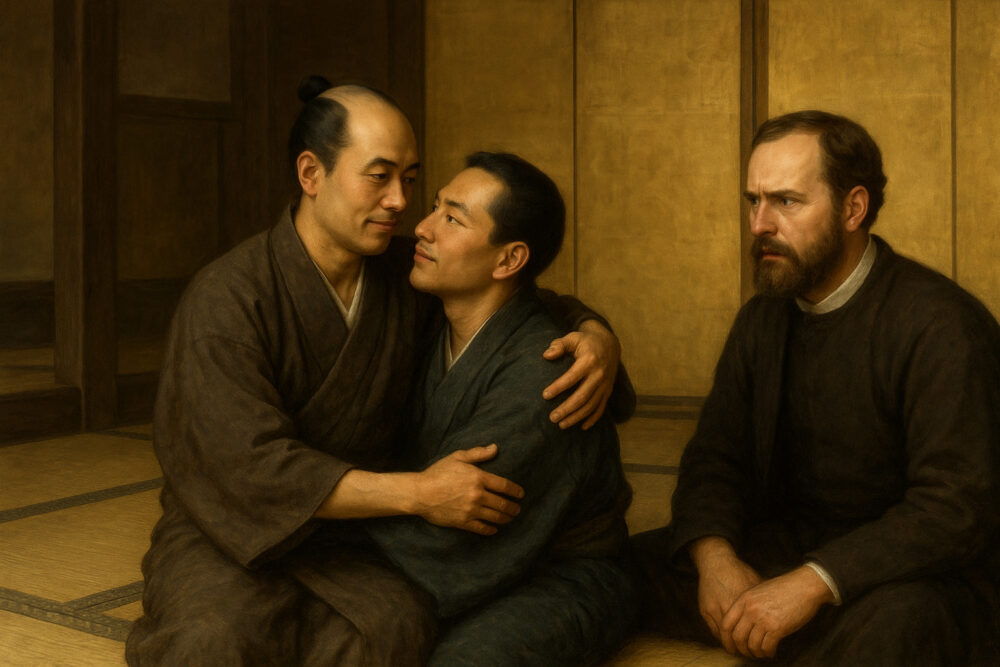

室町時代になると各地の大名が合戦を繰り広げる戦国時代がおとずれます。戦国時代は大名と少年である小姓との間で関係を結ぶ「衆道」と呼ばれる行為が各地で行われていました。

彼らはただ単に関係を結ぶだけでなく、この関係は精神的繋がりや忠義を確かめ合うものとして行われていたようです。こうして衆道を通して多くの小姓が武士となり、命がけで殿様を守り、出世していきました。

このように聞くと、近年ジャニーズで起きた関係を結ぶ代わりにアイドル界で成功できるようにしていた事件を思い出しますが、当時の少年達は衆道によって殿様と関係を持つことは誇りでもあったようです。織田信長に仕えていた前田利家もかつては信長と衆道の関係にあった一人であり、その関係を自慢気に話していたと伝わっています。

また戦国時代に日本を訪れたイタリア人宣教師ヴァリニャーノはこのように述べています。

「この国の人々は男色を重大な罪悪とは考えておらず、少年達もその相手もこれを誇りとし、公然と口にし、隠すようなことは無い」

男色が死罪にも値するヨーロッパにおいて、男色を公然と話すことはさぞ驚いたようです。織田信長、武田信玄、徳川家康、伊達政宗、名だたる戦国大名の影には必ず小姓と衆道の存在があったようです。生涯不犯を貫いたとされる上杉謙信も女性と関係を持つことはありませんでしたが、衆道を行うことは多かったようです。(どこが不犯やねん!)

豊臣秀吉に関しては衆道の記述がほとんどなく、珍しがられたようです。異性愛者が珍しがられるほど、衆道という同性愛が盛んに行われていたことが分かります。

弥次さん喜多さんも実は男色関係!?庶民にも男色が流行。

徳川家康が征夷大将軍となり、江戸幕府を開いた後も歴代将軍達は男色を行っていました。以前記事にもあげた徳川家光は異常なまでの男色好きとして有名でした。

家光は自分が寵愛した男性が他の男性と関係を持ったことに激怒して斬殺してしまうという事件を起こし、さらに好きだった男性が妻子持ちなのに怒り領地を召し上げてしまったエピソードまであります。

こうした家光の男狂いにお世継ぎ問題が深刻化し、乳母である春日局が何とか女性と交わりを持ってくれないかと国中のさまざまな場所から女性を集めまくって出来上がったのが大奥というわけです。その他、江戸城内には「桐之間」と呼ばれる男色を行う部屋が別に行われていたことから、歴代将軍の中にも男色を行うことが多かったようです。

一方で男色はこの時代になると、大名だけではなく、庶民にも流行するようになっていきました。そのきっかけは出雲阿国による「阿国歌舞伎」だと言われています。当時の歌舞伎は現代のような歌舞伎と異なり売春の場面の寸劇など、エロティックなものだったようです。

これは漫画「花の慶次」でもややこ踊りを踊るほたるに鼻の下を伸ばしているシーンがありますが、当時の芝居とはそんなエロい芝居をしていた可能性が大ということです。

そして「阿国歌舞伎」を初めとした芸能は裏では夜の営業も生業としていたようです。舞台に立つお気に入りの女性がいれば、舞台の後に酒席に呼んだり親密な関係を持つことも出来たようです。そして女性だけではなく、男性もまたそうしたサービスをしていたようで、いわゆる「男娼」と呼ばれる存在だったようです。

しかし「阿国歌舞伎」を真似をする「女歌舞伎」とそこで行われている営業の流行が風紀の著しい乱れとして、幕府にこの両方を禁止するよう通達され、「女歌舞伎」は衰退することになります。それに代わって表舞台に立ったのが「若衆歌舞伎」と呼ばれる少年達による芝居と夜の営業です。

「若衆歌舞伎」もまた幕府に禁止されますが、「野郎歌舞伎」などと名前や条件を変え、しまいには表向きには料理などを提供し、裏では男娼を斡旋する「陰間茶屋」と変化して男娼は存在し続けることになります。

このように江戸時代は、将軍や大名だけでなく、庶民までもが当然のように男色を行い、そうした性の文化は隠すことなくオープンにされてきました。こうした男色は江戸時代の文学作品にも多く登場します。

井原西鶴が書いた「男色大鑑」、「好色一代男」には性をテーマにした内容が如実に書かれています。また「弥次さん、喜多さん」で有名な東海道中膝栗毛も、2人の仲は男色の関係にあったと言います。

バイセクシュアルが普通だった江戸

このように見ていくと日本の歴史は主に「ゲイ」が主流だったと感じると思うかもしれませんが、実はゲイが主流というより、バイセクシュアルが多く存在しているというのが事実です。

なぜなら、まず男色を行っている男性の多くは妻子持ちでもあったからです。それどころか、夫婦で男娼を買い、3人で夜の営みを楽しむ。男娼を買い、吉原で女郎と行為をするなどといったことまであったようです。

さらに特筆すべきは男娼を買うのは男性だけではなく、女性も多かったようです。夫に先立たれた未亡人から、大奥の女中までもが陰間茶屋で男娼を買って性を楽しんでいたというのだから驚きです。

そして資料が少ないながらもレズビアンとも呼べるいわゆる「女色」の存在もあったようです。現在では風俗のように男性が女性を買うことが主流とされているなかで、女性が男性を買う、というのはかなり特殊な世界だったのかもしれません。

近代化と男色文化の衰退

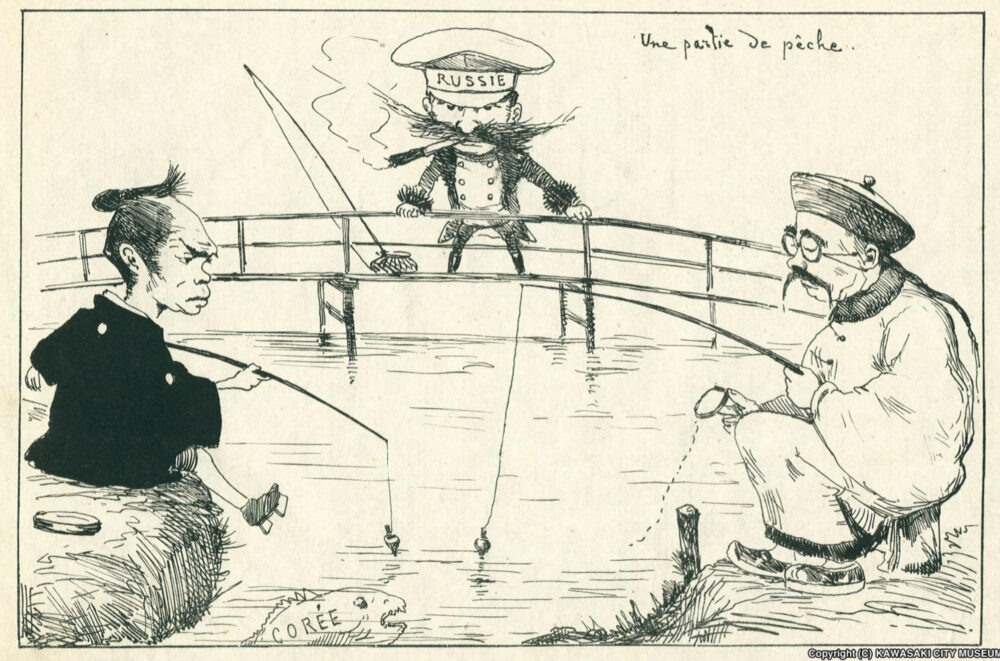

こうして江戸は性文化を隠すことなく、そして差別されることなく花開くのですが、幕末を迎え明治を迎えるにあたり、その文化に影が入り込むことになります。それが西洋文化の流入です。

前述した通り、ヨーロッパなどのキリスト世界では男色は死罪に値する罪悪でした。日本は欧米列強が日本を植民地化しようとする動きに危機感を抱き、西洋の文化や価値観を導入するいわゆる近代化へと進んでいきます。

そうした流れの中で徐々に男色という歴史はタブーとなり、異性愛者が「正常」と区別されるようになり、それ以外の人を「性同一性障害」とみなされました。そして新たにLGBTQという概念が生まれたことにより、性の概念の転換期を迎えようとしています。

恥ずかしい部分は誰が決め、恋愛対象は自然が決める?生殖だけが果たして性的接触の目的なのか?

ここまで江戸の性文化を見ていきましたが、この「江戸の性」という真実を見ていくと、新たな疑問や性に対する理解が変わっていきます。

・性的指向は生物学的だけでなく、倫理観や周りの価値観でも変化する?

・果たして性的接触は「生殖」のためだけに存在するのだろうか?

性的指向は生物学的だけでなく、倫理観や周りの価値観でも変化する?

かつては同性愛者や両性愛者は「性同一性障害」という病気として近年まで扱われてきました。しかし、本当に病気であったのなら、江戸時代の人々の多くは性同一性障害であったと考えるべきです。しかしながら、これほど多くの性同一性障害の人間がいたとは考えにくいですよね。

つまり、男色文化は自然に許容されているという価値観のもとでは、同性同士での交わりも自然な環境として生まれるということです。性的指向は、社会の価値観や倫理観にも左右されるという可能性があるのではないでしょうか?

もちろん現代においては必ずしもそうというわけではありません。三島由紀夫の「仮面の告白」のように、異性を好きになろうと努力をしても、好きになれないという人が大多数であると思います。

恥ずかしい部分も社会が決める

ちなみに人には見せてはいけない身体のパーツも、自然に備わっているものではなく、社会が決めて教えているものでもあります。例えば江戸時代は混浴が普通でした。

江戸時代の人々にとっては女性も男性も裸で一緒に入浴することは自然だったし、「裸=性的な意味」という結びつきが無かったわけですね。これは現代でも存在し、ドイツのサウナは男女混浴で全裸で入りますし、フィンランドではお客や友人をもてなすのに全裸でサウナに入るのが一般的です。

彼らにとっては「裸=性的な意味をもつ」ではなく、サウナにおいては裸は自然で健康的なものであるという考えが自然に存在しているからでしょう。そして江戸時代も裸での入浴も性的なものではなく、自然な状態だったと考えられます。

しかし、幕末にペリーが日本で「ハレンチナコトデース!」と言ったことから男女混浴は禁止され、「裸=性的な意味を持つ」ものと位置づけされてしまったようです。それ以降覗きなどの行為が行われるようになったというのは皮肉なことですね。

また、イスラム圏では太ももを見せることはやらしいことだとされています。そして、女性でも胸を見せることはやらしくないという価値観の国もあります。このように恥ずかしいパーツというのは、社会が決めている部分が多いことが分かります。

果たして性的接触は「生殖」のためだけに存在するのだろうか?

次に考えられるのが、果たして性的接触とは「生殖」のためだけに存在するのだろうか?という部分です。私たちは「性的接触=子孫の繁栄のため」にそもそも存在するものだと思いがちで、それ以外は単に情愛を育むというイメージが強いです。

江戸は確かに性的欲求を満たすという理由がほとんどでしょうが、戦国時代に衆道という文化があったことから、単に欲求を満たすだけでなく、ある意味コミュニケーションの一環という部分も多かったのでは?と思うのです。

前述した通り衆道は性的欲求だけでなく、男同士の精神的な絆を深めるいわゆるコミュニケーションの意味を持っているとされています。故にお互いに何の罪悪や恥も無いのも、衆道を通して恋人のような愛情があり、絆があるという誇りだったからなのかもしれません。

「そんなの歴史の悪習だろ!」と感じるかもしれませんが、実は日本の歴史だけではなく、生物界にもコミュニケーションのための性行為は存在しているのです。

例えばイルカはオス同士・メス同士で性行為を行い、社会的な絆を深める目的と考えられています。またチンパンジーやボノボは同性間で交尾や愛撫が頻繁に行われ、争いを避ける「平和維持の手段」として行うことが有名です。

まさに衆道や江戸文化の性事情もこうした動物のコミュニケーションの一環の要素もあったのではないかと考えています。

世界中の全ての人が江戸の性文化を知り、考えてみる重要性

ここまで江戸という特殊な性の文化を見てきました。今の日本はまだまだ性に関してタブー視されていることも多く、性への理解などは遅れていると言えるでしょう。それゆえに学校において日本の歴史を学ぶ際も、江戸の文化の性を無理に切り離して政治の断片的な部分だけを学ばざるを得ないのです。

しかしそれはあまりにも勿体ないです。性というフィルターを外して見るからこそ江戸の文化や庶民の暮らし、そして性の考え方などの本質を垣間見ることが出来るのです。そして江戸の性を通して日本人だけでなく、世界中の人々が「性って何だっけ?性の本質とは?」を知ることが出来る数少ない歴史の1つなのではないかなと思います。

ここに書いたことは私の1つの学びを通しての意見でしかないです。また、性に関して何でもオープンであれば良いというわけでもありません。

江戸時代の男色は少年に対する性的虐待や児童ポルノに関わる部分も多いし、オープン過ぎた性は梅毒などの性病を流行させる温床となりました。タブー視し過ぎると性差別や性の本質を見逃し、オープン過ぎても風紀の乱れに繋がる。

現在に必要なのは両方のバランスを取り、相手や自分の性を認め合い、かつ正しい知識を得て共存することではないでしょうか?日本人として、そしてLGBTQという新たな価値観で生きる私たちだからこそ、江戸の性を通して新たに考えるべき課題ではないでしょうか?

最後までお読みくださりありがとうございました。

参考資料

参考文献:「江戸文化から見る 男娼と男色の歴史」 監修:安藤優一郞

コメント