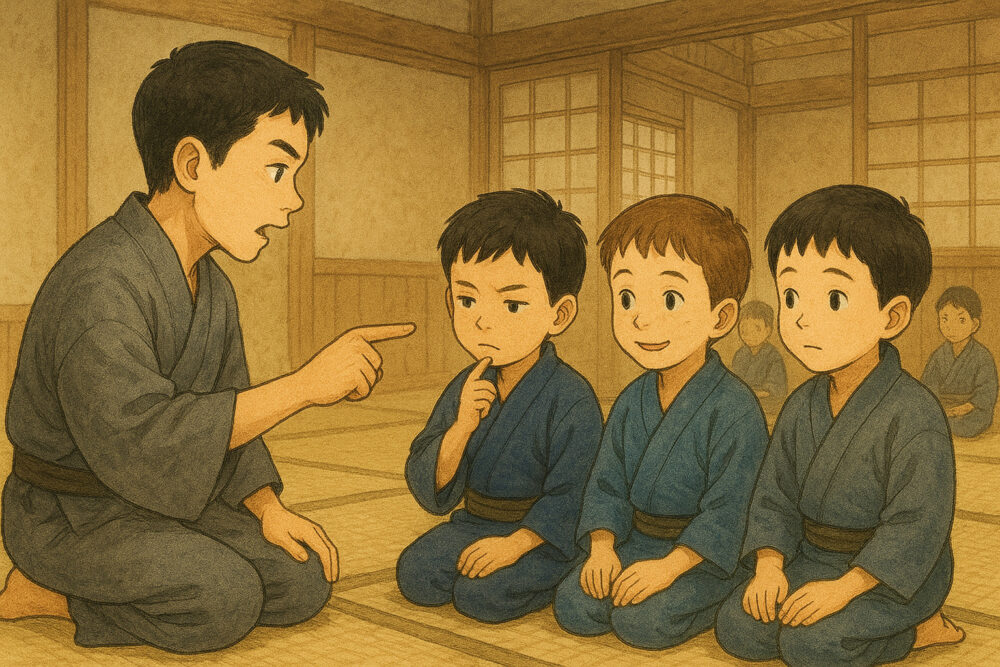

郷中教育とは何か?なぜ現代に必要なのか?

郷中教育とは薩摩、つまり現代の鹿児島で子ども達が受けた独自の教育システムです。江戸時代に入ると寺子屋などで日本全国で多くの子ども達が読み書きや計算などを学ぶことができ、日本の識字率、そして教育水準の高さは世界的に見てもかなり高かったようです。

しかしそんな中でも現代のように先生などの大人が知識を与える寺子屋とは対照的に、より子ども達の主体性や自主性を重んじていたのが郷中教育です。郷中教育は先輩が後輩を教育、指導する役目を果たしていて、いわば「子ども達同士の学びの場」でもあったようです。

現代社会では大人から知識を与えられるのと同時に常識や考えなど「こうあるべき」を一方的に教えられ、守らされています。しかし郷中教育では、守らされるだけではなく、「君ならどうするか?」「君ならどう考えるか?」と言った自由な発言、発想、そして考えも尊重されました。

現代社会において世界情勢が短期間に大きく変動していく世の中で、常識や価値観も大きく変わっています。私たち親たちは考えています。

「一世代前の親の常識や考え方を守ることが、生きていくうえで大切なのか?」

そして子ども達も考えています。

「大人や学校で押し付けられる常識が、果たして本当に正しいのか?」

「自由な発想を持ちなさい。個性を持ちなさい。大志や信念を持ちなさい。」しかしそうした自由や個性を求める大人の声とは裏腹に、大人にとって「都合の良い」子供であることを望み、個性や自由を制限する社会なのが現代日本の大きなパラドックスでもあります。

こうした不安定な日本において、現代教育の在り方に疑問を持ち、モンテッソーリ教育やレッジョエミリア教育などの子ども達の主体性や自主性を重んじる教育が注目を集めています。

しかし私は西洋教育だけでなく、日本においても現代に必要な価値の高い教育システムが日本にも存在し、そこから学ぶものがある。そしてそれこそが郷中教育であると考えています。

そんな郷中教育の必要性と可能性を見ていきましょう。

戦闘民族と呼ばれた島津の強さを支えたものは何だったのか?

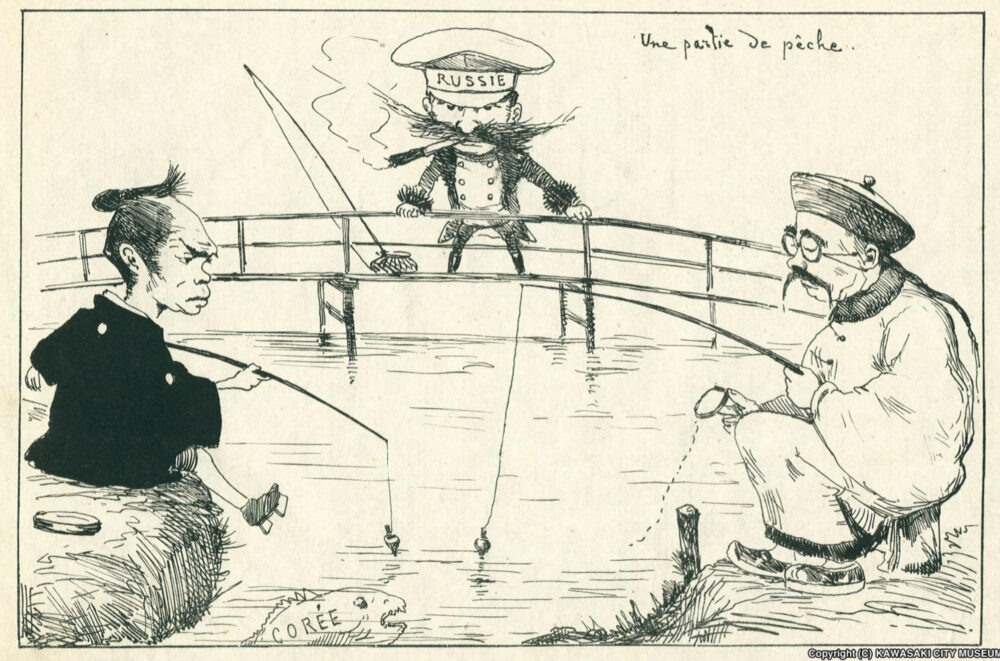

薩摩、現代の鹿児島県は長い間島津という大名によって統治されていました。戦国時代好きなら有名ですが、島津家はとにかく戦に強いことで有名です。

3000人の軍勢に対し、300の兵で迎え撃ち勝利し、「九州の桶狭間」と呼ばれた木崎原の戦い。4万の大友軍に対し、半分の2万で大勝した耳川の戦い。敵の陣地で圧倒的な兵力を誇る龍造寺隆信を破り、隆信自身を討ち取った沖田畷の戦い。関白豊臣秀吉の圧倒的な兵力に対し、初戦で勝利した戸次川の戦い。

明・朝鮮に対し勝利し、「鬼石曼子(グイシーマンズ)」とおそれらた朝鮮出兵。そして関ヶ原敗戦で敵陣に中央突破し、徳川四天王の井伊直政に重傷を負わせた島津の退き口。このように戦国時代においてその活躍は枚挙に暇がないほどの功績があります。

そしてこうした島津の強さを支えていたのは、個人の武将の勇猛さや経験だけでなく、「教育」の在り方でした。この教育というものを大きく変えたのが、島津中興の祖と言われる島津忠良(島津日新斎)でした。

出典:Wikimedia Commons

ライセンス:パブリックドメイン

日新斎は「いろは歌」というテンポの良い歌を「いろはにほへと」の順にはじまる歌を作り出しました。この歌の大きな特徴は、とにかくテンポが良く覚えやすい、そして現代でも通じる考え方の基礎となる教えだということです。いろは歌の一部をご紹介します。

いにしへの道を聞きても唱へても わが行ひにせずばかひなし

立派な教えを聞いても唱えても、実行に移さなければ意味が無い。(実践主義の島津の土台となる考え)

楼の上もはにふの小屋も住む人の 心にこそは高きいやしき

立派か卑しいかは住む家や見た目や肩書きで決まらない。その人の心で決まるもの。

知恵能は身につきぬれど荷にならず 人は重んじはづるものなり

知識や技術は財産になっても邪魔にはならない。学びは誰にも奪われない。

無勢(ぶぜい)とて敵を侮ることなかれ 多勢を見ても恐るべからず

敵を少数だと侮ってはいけない、多数でも恐れてはいけない。(自分より劣っているだろうと見下してはいけないし、優れているからと恐れてもダメ。)

このように多くの学びがあり、こうした教えが日新斎の孫の島津四兄弟(義久、義弘、歳久、家久)に受け継がれていきます。そしてこの四兄弟が上記の戦国時代における戦において大活躍していくのです。

このように島津家が「教育」という土壌に着目し、戦国末期から江戸にかけて郷中教育という教育システムが出来上がっていきました。

郷中教育の内容はどのようなものだったのか?

郷中教育とはそもそもどんな教育なのかを詳しく見ていきましょう。そもそも郷中教育は薩摩藩で制度として定められたものではなく、方限(ほうぎり)と呼ばれ、町内会のようなもので薩摩を地域で分け、子どもの教育を行っていました。

郷中教育を受けたのは武士階級の少年達でした。郷中教育では縦割り教育が行われ、年齢などに応じて役割やグループが決まっていました。大きく分けてこの3つです。

・小稚児(こちご): 6~14歳

・二才(にせ): 15~25歳

・長老(おせ): 25歳以上

このグループごとに年長者は年少者の指導や面倒を見ていました。主に先輩が後輩の指導をし、子どもが子どもの面倒を見るスタイルで、大人達は見守り役だったようです。

何を学んでいた?

郷中教育では武芸の稽古などを行って身体を鍛えていたほか、読み書きや武士の心得などを先輩から学んでいました。しかしもっとも大きな特徴は、「詮議」というディスカッション形式かつケーススタディを話し合う学びです。

これは様々な難しい状況を想定して、「自分ならどうするか?」をそれぞれ話し合うのです。例えば、

「主君と親が同時に襲われたときにどちらを先に助けるか?」

のような、難しい選択を迫られた時に、自分ならどちらを選ぶか、どうしてそちらを選んだのかを理論を添えて答えなければなりません。これにより、自分で問題解決能力する能力、自分の意見を論理的に主張する能力、そして相手の意見を尊重する力が養えます。

郷中教育が現代に必要なワケ

縦割り社会の理想的な形である

まず郷中教育最大のメリットは、理想の縦割り社会を実現しているということです。縦割り社会というと、年功序列形式の現代の会社や学校などの組織を思い浮かびますよね。ですが現代の縦割り社会は全っ然理想的な形にはなっていないのです。

なぜなら、「部長だから偉い」「先生だから逆らうな」という年齢や役職で相手を「支配」するような一方的な関係を強いられる傾向が強いからです。

そして役職を与えられた人間は往々にして自分の責任や使命を放り出して部下のせいにして、自分の在り方や立ち振る舞いを振り返ることはありません。そして自分の保身に走り、組織を腐敗させ、部下に軽蔑されるという最悪の形が繰り返されます。

しかし、本当の縦割り社会とは、上司が部下に背中を見せて、時には導き、時に先頭に自ら立ち、部下の失敗を庇うことです。こうしたたくさんの責任を負うから、上司は権限とたくさんのお給料を貰えるわけです。こうした上司を見て、部下も「尊敬」をし、将来こうした上司になろうと努めるのです。

尊敬とは、決して自分自身に宿るものではなく、相手の心の中に宿るものです。どんなに相手が尊敬する素振りを見せても、相手の心に尊敬の念が無ければ、何の意味が無いのです。

現代では上司が権限や懲罰を振りかざすからしかたなく「尊敬してるフリ」をしている人が多いと思いますが、そうしたフリを尊敬だと勘違いしている上司も多いと思います。

しかし、形だけ尊敬し、自分が没落した瞬間人が離れていくなんて、とても悲しいことだとは思いませんか?だから尊敬されるために部下に常に見られ、手本となるような上司を心掛けるのが一番なのです。郷中教育はまさにその良い循環型の教育を繰り返した理想と言えるでしょう。

・いにしへの道を聞きても唱へても わが行ひにせずばかひなし

この言葉通り稚児を指導する二才も、常に自分が学んで来た精神や鍛錬や実践している背中を稚児は見ています。そして指導を受けている稚児もいずれは指導役に回ることを前提として教育を受けています。これにより、理想の上司や先輩、そして教育は受け継がれていく、これが理想の縦割り社会です。

自分の意見を主張し、アウトプットの力を高める

先述したように、郷中教育では詮議のような自分の意見や考えを主張する場が多くあります。寺子屋、そして現代の教育は一方的に先生の知識を吸収するだけのインプット形式がほとんどです。

しかしそうした「聴く」だけの教えはいずれ忘れていき、身につかないことがほとんどです。よく「インプットとアウトプット」が大事と言いますが、郷中教育ではまさにアウトプットでの教育も行われていたわけです。

・いにしへの道を聞きても唱へても わが行ひにせずばかひなし

何度も登場するこのいろは歌ですが、良い名言や賢者の教えを聴くだけではダメで、それをアウトプット発言し、さらには実践に落とし込む訓練をしていました。郷中教育ではみんなで集まり、お互いの行いなどを反省し合ったり、先ほどの詮議のように自分の考えを述べて発言することで実践力や思考能力はぐっと高まります。

余談ですが、私もこうして学んだことをブログにまとめることは良いアウトプットだと感じています。普段読んだり聞いたりしただけでは、簡単に忘れてしまいます。

しかし、ブログにするために内容を頭の中でまとめたり、これはつまりどういうことで、自分はどのように考えているか、を文章に書き出す。それを誰かの目に晒すことで、アウトプット力は磨かれていると感じています。

失敗を許容し、相手の意見を尊重することが出来る

詮議はとても難しい問いであり、そこに正確な答えは存在しません。なので、自分はどう考え、どうしてその答えに至ったのか、そのプロセスの方が大切であり、尊重されます。時には間違えたり、相手とは相容れない意見もあるかもしれませんが、相手の話を聞き、尊重する事が出来る。それが詮議における最も大事な事です。

綺麗事や忠義だけを正解とし、押し付けられたのであれば幕末においていがみあっていた長州と手を組むことは出来なかったでしょうし、新しい政府を樹立するという考えには至らなかったかもしれません。そして自分の意見を述べ、相手の意見を聞くという力は現代においてこそ必要です。

現代の日本の教育は、「この考え方はダメ、この考え方が正しい」と一方的に大人の都合で決めがちです。子どもは大人の言うことに従っていれば良いという風潮がかなり強いですよね。「忖度」なんて言葉が流行りましたが、これは日本全体が思っていることや考えていることを言えないことの裏返しでしかありません。

日本の教育は正解、不正解を押し付けられたうえで、正しいか、間違っているかの2つの考え方でしか教えられません。しかし、大人や社会が間違っていることは大いにあるし、時代によって正解、不正解は変わっていくものなのです。そうした時代の変化や柔軟性を兼ね備えているからこそ、薩摩藩は戦国や幕末で活躍することができるのです。

さらには欧米ではよく「あなたならどう思う?」という自分の意見を発言することが多いようです。日本人はなかなかこのようなシチュエーションに答えられないケースも多いようです。郷中教育における詮議のような教育は、世界に通じる人材を養うためにも必要なのです。

幕末の英雄を生んだ郷中教育

こうして郷中教育は江戸時代も続けられました。江戸という泰平の世の中ではあまり教育の成果が歴史舞台の表に立つことはありませんでしたが、黒船襲来以来の激動の時代に受け継がれた郷中教育の教えが表舞台に立つことになりました。

徳川政権を打倒し、新たに明治維新という時代を薩摩の志士たちが中心となって樹立したのです。西郷隆盛や大久保利通は同じ加治屋郷中で育ちました。彼らもまた明治維新という新しい時代のリーダーとして活躍しました。

さらには当時世界最強と呼ばれたバルチック艦隊を破ったことでも知られる東郷平八郎も西郷や大久保と同じ加治屋郷中で育ちました。そして同じ日露戦争で陸軍大将を勤めた大山巌も郷中教育出身でした。

こうした偉人が続々薩摩から輩出し、日本でリーダーシップを発揮したことは、何より郷中教育の力があると言えます。

郷中教育は女性や商人は受けられなかった?差別のない郷中教育の実施へ

現代でも優秀な人材や、リーダーシップを発揮する人材を育てることの出来る郷中教育ですが、郷中教育にもある偏った考え方がありました。それは郷中教育を受けられるのが武士階級の男子のみで、女性や商人や農民の子どもは教育を受けられなかった点です。

特段当時の薩摩には男尊女卑の傾向が強く、極端な女性忌避の風潮がありました。「女児を産んだら床下に寝せよ」という教訓もあるほどで、男性優先、女性は男性に従順であるべきという傾向が非常に強かったようです。

当然郷中教育においても女性と口を利いたりすることはタブーで、道端で女性と目が合っただけでも重罪とされていたとも伝わります。当時の時代情勢もあったのでしょうが、現代を知っている私たちは、女性が今や世界中の政治や経済界でリーダーシップを発揮していることは承知の通りです。

なので新時代の郷中教育に必要なものは身分や貧富はもちろん男女差別のない環境で、意見やリーダーシップを発揮できる人材を育てることです。もっと言えば新しい時代の郷中教育はダイバーシティを兼ねて国籍も問わず教育を受けていくことが理想です。

薩摩藩が強かった理由、その他。衆道による男同士の絆と独立国としての薩摩

ここからは郷中教育とは少し違いますが、薩摩が強かった理由のもう1つに独自の貿易や文化を育んだことにあります。薩摩は700年近く転封や改易が行われず、島津が統治し続けました。そのためもはや1つの独立国のような存在だったとも言えます。

豊臣秀吉や徳川家康に牙を向きながらも存続できたのは、地理的に遠く幕府も統制しづらかったこともあるでしょう。また、島津の強さを戦国時代に散々見てきたので、下手に手出し口出し出来なかったこともあります。こうして島津は幕府の過剰な干渉を避けて独自の教育や海外との貿易を継続し、巨大な富を得ることに成功しました。

さらに薩摩の強さは教育だけではなく、男同士の絆の強さにもありました。それは衆道を通して精神的な絆を深め、忠誠心や団結力を高めていたという可能性も高いのです。以前解説した戦国時代から江戸時代にかけて衆道が行われていたという話をしました。

この衆道ですが、特に薩摩では薩摩趣味とまで言われて流行していたようです。先述した通り、薩摩では男尊女卑の傾向が強く、女性蔑視がとても強かったので、必然的に男同士の情愛が育ったわけです。これも戦国から幕末にかけての薩摩の強さだったとも言えるでしょう。

コメント