※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションを利用しているものがあります

ルソーモンテスキューロックの覚え方でみんな悩んだあの人

今回は現代の教育論の基礎を作ったジャン=ジャック・ルソーのエミールを見ていきたいと思います。ルソーと言えば「社会契約論」を出版し、一部の権力者が一方的に人を支配するのではなく、平等に話し合って「一般意思」に従って国を作っていくべきだと説きました。

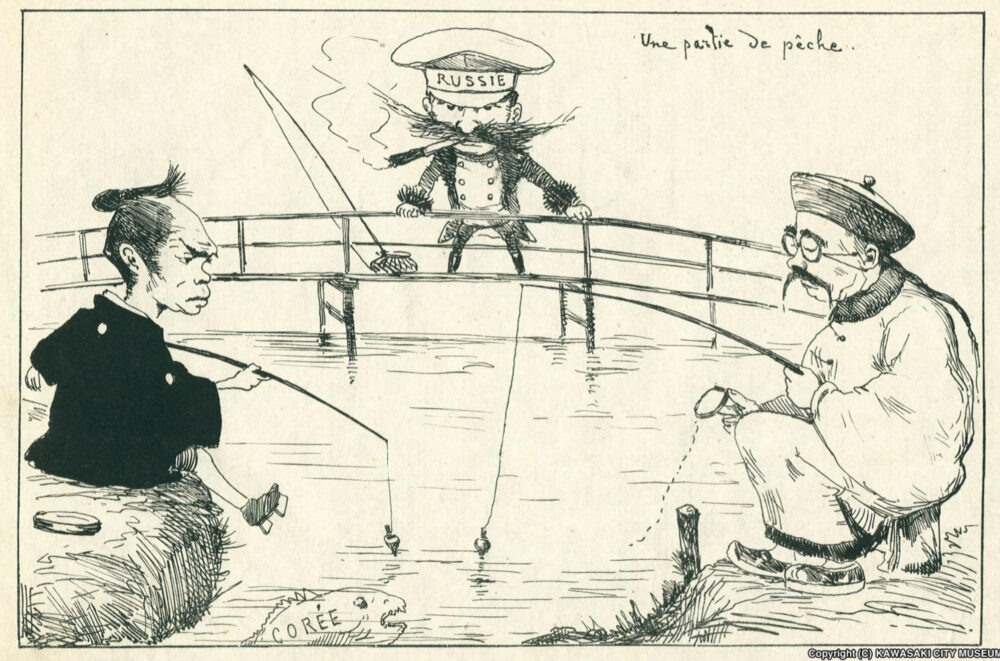

出典:Wikimedia Commons

ライセンス:パブリックドメイン

現代の民主主義の考えを初めて世に出した人でもあります。当時は王様が絶対的な権力を持ち国を統治するということは当たり前でしたから、当時の人々にとっては衝撃的であり、希望に満ちた名作となりました。

そしてルソーの考え方はフランス革命が起こるきっかけとなり、これによりルソーの民主主義の考え方が世界に広まっていくことになりました。

社会契約論では自律した人間が話し合って、みんなで決めたこと、みんなが利益になるような社会を目指すことを説いています。ではその自律した人間をどうやって育てていくかを説いているのがルソーが書いた「エミール」です。

社会契約論がどんなに理想でそれを実践しても、そこに生きる人が未熟では意味が無いと考えているわけです。まさに人間の器官が健康でも、流れてる血液がドロドロでは意味が無いといったところでしょうか。もしくは組織や福利厚生が充実してても、人材が堕落していてはいずれ衰退する企業と同じでしょうか。

いずれにしても、社会契約論によって市民が平和で自由な社会を築くうえで、それを永続させるためには、教育が不可欠であるということを物語っています。

内容は家庭教師であるルソーがエミールという男の子を乳児の頃から教育していくという話です。そこには現代の教育に影響を与えた革新的で私たちの子育てにも活かせる多くの内容が含まれています。今回はエミールから子育てに参考になる10個の教育論を解説していきたいと思います。

ルソーが発見した子供の「発達段階」

今では当たり前ですが、実は当時のヨーロッパ世界には子供に発達段階があるという考え方はありませんでした。子供は小さい大人として扱われ、「子供らしく」いることを良しとしませんでした。子供に対する教育とは、優れた古典を暗唱させると言った詰め込みに近い教育だったわけですね。

ルソーはこういった大人と同じような教育をするのではなく、子供を子供として認め、その成長段階にあった教育をしようと説いています。

旺盛な好奇心を育む

ルソーは自分の好奇心が満たされるということを大切にして育てていくべきと説いています。これも現代教育にもかなり近い真理ですね。

自分の欲求や好奇心が十分に満たされていない子供は自己肯定感が低い子供に育ったり、相手の欲求や好奇心を満たすことに鈍感になってしまいがちです。逆に十分に欲求や好奇心が満たされると、相手の気持ちを理解することができ、その欲求や好奇心を承認して共感できる子に育ちます。

そうすることで、自分の意見や欲求も話すことが出来るし、相手の気持ちや意見にも最後まで耳を傾けられる人間に育っていくということです。そして「自分」という軸をしっかり作っていく、ということを大事にしています。

完全に自分の事しか考えないのはただの「自己中」ですが、相手やみんなのことしか考えず自分を犠牲にするのも違う、とルソーは言っています。ルソーは社会契約論での議論においては、自分の都合を言ってもいいと説いています。自分の都合の中から、相手の利益になることを話し合って、それが大勢の利益になるのであればそれで良いのです。

よく会社でもみんなの利益になることを話し合いましょう、改善しましょう、という前提で話が進められます。ですが、悩んでいる問題なんて自分の都合がほとんどではないでしょうか?例えば自分が担当している機械が壊れることが多いので、直して欲しいと持ちかけます。

しかし、それはあなたの利益やあなたの都合でしかないから、と突っぱねられることがあります。しかしそれは本当でしょうか?しかしその機械が直ることで生産性が上がって会社全体の利益になるのではないか?と思ってしまいます。

しかし、こういったことは自分都合とし、全体の利益という狭い範囲での話し合いを迫られた結果、何も出てこないか、効果の薄い改善案をダラダラとやってつまらないディスカッションを続けていく、という経験はありませんか?

そう考えると自由な発言や自分都合を発言できない日本の議論の場は茶番でしかなく、ルソーの社会契約を基板とした民主主義を実現できているとは思えないのです。

感覚や運動する力を十分に発揮させてやらなければならない

当時のフランスでは、親は乳母が育て、その乳母は楽するためにおくるみで身体を締め付けて壁に引っかけたりしていたようです。そして泣いたときだけお乳をやるという風習だったようです。

発達心理学や小児発達学では、赤ちゃんが自分のペースで動くこと(寝返り、はいはい、つかまり立ち)は筋力・運動能力だけでなく、脳の神経回路形成にも重要とされています。WHOやAAP(米国小児科学会)も、乳幼児期には「自由な床遊びの時間」を確保し、長時間の拘束を避けるよう推奨しています。

長時間ベビーカーやハイチェア、歩行器に固定すると、運動発達の遅れや姿勢の癖が出るリスクがあるようです。スキンシップや抱っこは良い影響を与えますが、「常に固定」することは推奨されません。

こうした事は現代では当たり前になっており、理念だけだったルソーの理念を発達観察法において証明したのがモンテッソーリ教育などの現代教育です。ルソーの理念は科学や観察でも大きく実証されているのです。

母親自身が愛情を持って子供に接しなければいけないし、夫も協力しなければならない

これも今では当たり前となっていますが、当時の上流社会では乳母が子供を育てることが一般的になっていて、実の両親が愛情を持って子供と接していないことが問題だと批判しています。

この場合、乳母が愛情深ければ問題ないらしいですが、先述の通り、乳母は子供を壁に掛けて引っかけたりしていたようなので、愛情深いとは言えない可能性が高いです。さらに乳母が愛情深かったとしても親の都合で乳母が交代すると不安定な仕組みとなりがちです。

なので揺るぎない実の母親が愛情深く直接育ててあげることが一番大事なようですね。そして父親も当時はお金だけ稼ぎ、渡すだけで育児に参加しないというのが一般的だったようです。

そうではなくて、父親も育児や教育にしっかりと参加しろとルソーは言っています。まさに現代日本の最大の課題となるところですね。

子供を暴君にしてはいけない

ルソーはエミールの中では、生まれたばかりの赤ちゃんは泣くことは不快や要求を伝えるための「願い」であるが、それはやがて「命令」となり、すべての要求に応えているとそれが「命令」になるとしています。これに関しては半分事実ですが、半分は疑わしく、誤解を招く点が多いです。

確かに生まれたばかりの乳児期は自分で何も出来ないので、「懇願」の意味を込めて泣きます。しかし、少なくとも生後半年未満の赤ちゃんが「わざと泣いて大人を操る」ことはほぼないようです。仮にそれを過ぎたとしても乳児期はどこまでが「願い」なのか「要求」なのかを判断することは難しいです。

現代では「泣き=支配」と早期に判断して応答を減らすことは推奨されず、特に0歳期は十分な応答が重要とされています。

現代の育児心理学では、乳児期の泣きには一貫して応答するほうが、むしろ後の自己調整能力と信頼関係が育ち、逆に「わざと泣く」傾向は減るとされているようです。

ただ、少なくとも幼児期に入ると大人を支配するために泣くという行為は確かに存在します。こうした「わがまま」に対しては過度に欲求に応えてはいけないとされています。

例えば子供が遊んでいるときに割り込まれたり、お気に入りのおもちゃを他の子が使っていたとします。その時に泣いて親のところへ行っても親は「割り込まれちゃったんだね」「使われてたんだね」など共感してあげても、親が直接その子に注意したり、使わせてなど頼みにいっては絶対にいけないです。

そうすることで、泣いたり親に言えば、要求が満たされるという経験を学んでしまいます。そしてそうした子供は大人になっても親になんとかしてもらう癖が抜けません。

私も上司に「おばさんっぽい」と上司に言われた女の子が親に伝えたら親が乗り込んできた人や、交換日記を親とやっていて、会社で悪いことがあったときの日記を見てそれを親が直接指摘しに来た、などというエピソードが実際にありました。

そういう子供は本当に親が乗り込んできたことを恥ずかしいとは思わない姿勢でいるのです。このような危険な依存関係を続ける親子は確かに存在していて、そのきっかけは、子供の「わがまま」を何でも通す親の存在だと感じています。

私の娘も4歳になりますが、要求が通らないとわざと泣くときがあります。(すぐけろっとするのでわざとなのが分かる。)そういう時は共感してもその要求を通すことはしません。

乳児期の泣きには問題なくても、少なくとも幼児期の「要求」に関しては慎重に対応した方が良いでしょう。

何でも経験させてみる

エミールが成長するにつれて出来る事も多くなりますが、ルソーが大切にしていることは、何事も体験を通し、自分で学ぶということです。

エミールの第二編では、12歳くらいまでエミールを田舎で自由に自然の中で遊ばせています。転んでも家庭教師が起こしてあげるということは一切しません。こうして転んで肉体的苦痛を学び、転ばない方法や転ばないための身体の使い方を学べば良いとしています。

さらにルソーは感覚器官を鍛えることの重要性を説いています。自分で触って見た目の感じ方と実際触ってみた感覚の違いを確かめてみたり、味覚を比べてみたりなどの経験はとても大切だと述べています。

子供が手先を使って何かをいじくり回したり、舐めたり口に入れるという行為はよく見られますが、こうした行動は乳児期からある本能的な発達プログラムといえます。そして感覚器官や手先を使うことの重要性は特にモンテッソーリ教育が科学的観察によってその効果を証明しています。

モンテッソーリ教育では特に0~1歳前後は「感覚の敏感期」と呼ばれ、中でも口の感覚がとても敏感になります。赤ちゃんは手よりも先に口で物の硬さ・温度・形・質感を学ぶとされています。

そして幼児期になると「運動の敏感期」があり、何でも触りたがる・並べたがる・繰り返すなどの行動をするようになります。このように多感な時期にいかに感覚器官を刺激するかが大切な事は現代教育学でも大いに正しさを実証しています。

モンテッソーリの祖であるマリア・モンテッソーリは子供が手先を使いたがる事を突き止め、思う存分手先の感覚を養う遊びをさせたところ、知的障害を持つ子供でも健常児以上の知能の結果を出したという実験結果を出しました。

また、確実に同じとは言えませんが、織田信長も幼少期は大人の意向を無視して、野山を自由に駆け巡っていたとされています。彼も自然の中で感覚器官を磨き、身体能力を伸ばしたこと、大人の過度の干渉や教育を避けたことが後の功績につながったのかもしれませんね。

自分で学び、自分で調べる

さらにルソーは好奇心を向けさせるような問いをしても、すぐに大人が答えを出して教えてあげてはいけないと言っています。ルソーはエミールの中でこんなことを言いました。

私は昨日の夕方、太陽があそこに沈んだこと、そして今朝はあそこに昇ったことを考えている。どうしてそういうことが起こるのだろう。

そう問いかけますが、答えを出さずに、エミールに疑問を抱かせるシーンがあります。こうして自分が興味や疑問を抱いたことを、自分で学び、考えることに意義があると説いています。こうして自分で疑問を持ち、調べていくことを最も大切にし、実践しているのがレッジョエミリア教育です。

レッジョエミリア教育では子供が日常の会話や遊びから、疑問になることを見つけます。

「なぜ雨は降るの?」

「なぜ影は動くの?」

教師は興味を広げる質問を返しても、答えを出すことはしません。こうして子供達が疑問に思ったことを自発的にテーマを決めて探究、活動を始めます。そして自分の発見や共有をし、展示会、プレゼンテーションなどで発表します。レッジョエミリア教育ではプロジェクトと呼ばれている活動です。

こうして大人が好奇心を抱かせることをしても子供に答えを出さない、そして子供自身が興味を持ち自発的に考える、というのは現代の教育でも大きく採用されている考えです。まさにルソーはその先駆けとなっているわけです。

褒めない

また、ルソーはエミールの事を愛情で接しても、決して褒めないということにしています。褒めることにより競争心が出て、人を堕落させると考えているそうです。

全く褒めないというのも、多少の問題があると思いますが、何でも褒めれば良いという問題でもありません。場合によっては、「褒められるから頑張る」ようになってしまい「これが好きだから頑張る」ではなくなってしまう可能性があります。

有名なエピソードだと、「課題をやるのが早いね」と先生に褒められた生徒が、「早ければ褒められる」と思い、とにかく早く提出するのが目的になってしまった、ということもあります。

問題は早く提出することではなくて、しっかりと考えて自分の頭に落とし込むことが目的のはずですが、褒められたいがために本質を見落としてしまったわけですね。褒めるという方法にも十分な注意も必要なのは間違いないでしょう。

自己愛と自尊心

ルソーは自分を愛する心を「自己愛(amour de soi)」と「自尊心(amour-propre)」とを2つに分けています。

自己愛とは自己保存・幸福追求のための健全な愛です。ベクトルは自分に向いているので、相手と争ったり、他者の不幸を脅かすこともありません。自分が自分を愛する純粋な心と言って良いでしょう。日本人は自己肯定感が低いと言われていますが、この自己肯定感はルソーの言う「自己愛」に近いでしょう。

一方の自尊心は「他人と比べて」生まれるものなので、常に誰かと比べていなければなりません。自分はあの人よりも優れていると思っていても、もっともっと優れている人がいると思うと、決して満たされないとしています。

さらに劣っている人が自分を追い抜いてしまうと一気に「自分なんてダメなヤツだ」という具合にアップダウンが激しく常に安定していません。ここでは自己愛がとても大切だとルソーは説いています。

もっとも自尊心があるからこそ、受験や部活などの競争のモチベーションになるし、それが自己の向上につながるので、絶対にあってはならないと思う必要はないと思います。しかし、過剰になってしまうと、虚栄や争いの火種となってしまい、自分への愛が常に不安定になってしまいます。他人と比べて得た自信は幻想だ、という事は知っておくべきでしょう。

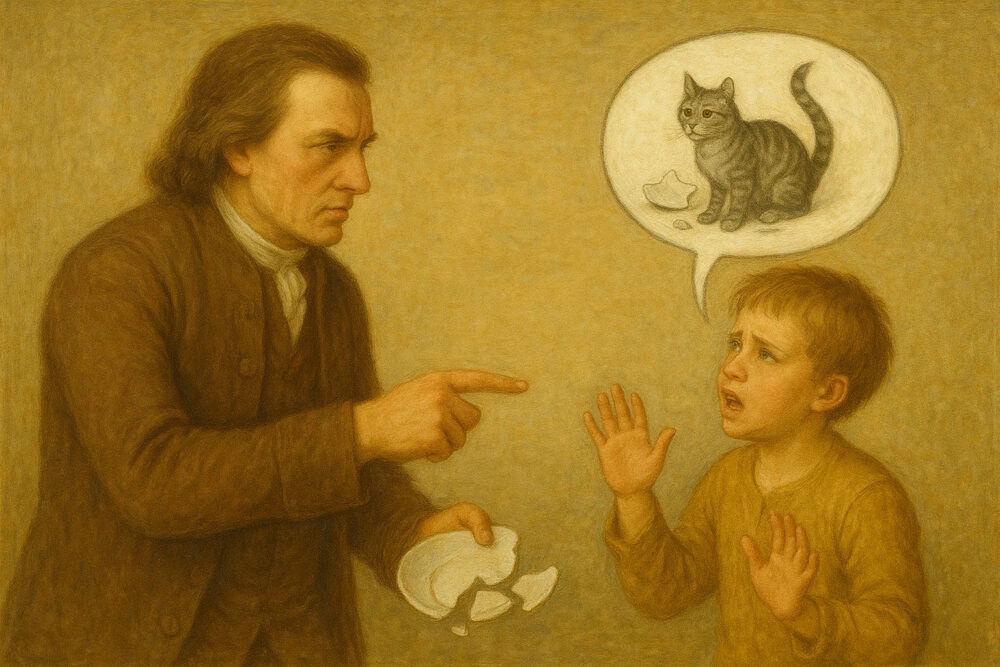

子供が嘘をつかない方法は、罰を与えないこと

最後になぜ子供が嘘をつくのか、ということについてですが、これは大人も同じ事です。なぜ子供は嘘をつくのか、というと罰を恐れるからです。逆に嘘を減らすためにはどうしたら良いか、それは罰を与えないことです。

嘘をつくのは、事実を述べることに害が生じ、嘘をつくことによって利益があるからです。現代心理学や教育論ではこの嘘に対してどのように対応したら良いかというと、攻めたり罰するのではなく、嘘をついた背景を理解しようとする姿勢をとることです。

まずは落ち着く

↓

背景をたずねる

↓

感情を言葉にしてあげる(共感してあげる)

↓

正直に話すことの価値を教えてあげる「もし失敗しても、正直に言ってくれたら助けられるよ」など

↓

正直を行動で安心させる(嘘を正した後で、大きな罰を与えない、正直に言ったことを褒める)

嘘をつく利益のないところに嘘はありません。正直に言う方が利益があると知れば、誰も嘘はつかないのです。これはルソーの理論でもかなり正しいと思います。

露出癖、マゾヒスト、それでも現代まで続く民主主義と教育論を作り挙げた変人の物語

ここでルソー自身について見てみましょう。

現代の民主主義の原型となる「社会契約論」や、「エミール」によって新たな子供の教育論を打ち出したルソーですが、そんなルソーはどんな人生を送っていたのでしょうか?さぞ周りから認められて偉大な人だったのだろうと思うかもしれませんが、むしろ事実は逆で、周りから変人とみなされ白い目で見られていたようです。

ルソーが出版した「告白」には、ルソー自ら自分の性的嗜好や、やってきたことが述べられています。盗みや、マゾヒズム、そして露出癖など、とんでもな内容が赤裸々に書かれています。

マゾヒズムの目覚め

ルソーは10歳頃、年上の女性に厳しく叱責され、鞭打たれるという罰を受けました。しかしながら、その罰は痛みや苦痛よりも、快楽を感じたと言います。なぜそのような嗜好を持ったのかは定かではありませんが、ルソーは母親を幼い頃に亡くしているので、罰という形でも愛情表現の一部として記憶されてしまったのかもしれません。

盗んで他人に責任転嫁

ルソーはある家に奉公していた時、リボンを出来心で盗んでしまい、容疑をかけられ厳しく責められます。しかし自分で盗んだことを認めず、他の奉公人だった女性に罪をなすりつけてしまいます。しかしながらその出来事が罪悪感としてルソーの心に一生の後悔の念を生むことになります。

露出狂としてのルソー

さらにはルソーは自分の裸を女性に見せることを快楽としていたようです。これは彼が生涯にわたって抱えていた性的嗜好の一つで、『告白』では恥ずかしさと同時に正直さを強調しつつ書かれています。

エミールを出版するも、自分の子供は全員孤児院に預けてしまう

ルソーはエミールによって理想の子育て論を出版し、現代の保育や教育学に大きな影響を与えましたが、自分の子供に対してはどうだったのかと言うと、なんと自分の子供は経済的な理由などから全員孤児院送りにしてしまったそうです。

これが後にスクープとして取り上げられ、一時は「こんな男の書くエミールってどうなん?」と批判の的になってしまいます。当然と言えば当然ですが・・

人々の心奥底にある「ぶっちゃけ!」を全てさらけ出した男

こうして見ると、ルソーは偉人とはほど遠いような変態であることは事実ですが、その一方でこれだけ多くの人の共感や歴史に影響を与えることが出来たのはなぜでしょうか?

それは、「言えないけど、ぶっちゃけ俺はこうなんだ!こう思ってるんだ!」という人々の奥底にあるけど一生掛けても言えない想いを惜しげも無く、躊躇無く言葉にしたことなのだと思います。

ルソーは確かに変態であり変人であることは事実ですが、こうした異常性や変わった性的嗜好、そして言えないけど本当は言いたい、さらけ出したい、という想いは誰にでもあるはずなのです。

社会契約論にしてもまさにそれは人々が心の奥底に沈んでいた「ぶっちゃけ!」をまさに世に出して見せたのです。当時は絶対王政が当たり前の時代で、ヨーロッパのどの国でも王様が国のことを決め、一般市民はそれに従うしかありませんでした。しかし、一人一人の心の奥にはきっとこんな想いがあったのではないでしょうか?

「あー!自分たちで国の事を決めて、王様や貴族から搾り取られる生活したくねーな!」

ルソーは決して誰しもが考えない革新的な事を発明したのではなく、みんながずっと心の奥底で思っていた事、しかしずっと言えなかったことをルソーがすべてさらけ出してしまったことが偉大なのです。

当然絶対王政が当たり前の時代に社会契約論を書いてしまったら、王様や貴族は危険視し、排除される事でしょう。案の条社会契約論やエミールは焚書となり、ルソーにも逮捕状を出されて国を追われるなど、ルソーは不遇な逃亡生活を余儀なくされました。

こうして自分の裸体をさらけ出すことは誰にも共感されませんでしたが、センセーショナルな彼の裸の心は人々に存在していた心の衣を脱ぎ捨て、素っ裸にしていきました。そしてその心の奥底にある理想を掲げてフランスでは革命が起こり、ヨーロッパ各地に「民衆による政治」が行われることになりました。

現代でも心を動かす「ぶっちゃけ!」を言える人たち

多くの人の心を動かせるのはルソーのような人の心の奥底にある何かを言葉に出来る人であるのは、現代でも変わらないようです。2025年においても、衆議院選挙で自民党が過半数の議席を失い、ポッと出に過ぎなかった参政党が躍進したのもまさに人々の心の奥にある「ぶっちゃけ!」を動かしたからに過ぎません。

「ぶっちゃけマナーの悪い外国人をどんどん受け入れたくない!日本のための国なのにどうして外国人を優遇するような政策を取るんだよ!日本人が暮らしやすい日本人のための国にして欲しい!」

こうして「増税か、減税か」ばかりに目を向いている他の政党をよそに、「日本人ファースト」という多くの人の「ぶっちゃけ!」を世に出した参政党が注目を浴び、結果を残したのです。(増税、減税ももちろん大きな論点でしたが)

現代日本で起きている参政党旋風と、ルソーが起こした民主主義旋風は、時代は変われどきっかけは何も変わらないのです。

エミールとは話が脱線しましたが、ルソーという人間と、その背景を知ると社会契約論も、エミールも一段と面白くなるのではないかと思います。

まとめ

ルソーのエミールは現代の教育や保育の基礎となる考え方を打ち出しました。今でも保育士試験や、教育原理を語るうえでルソーの存在無くして語ることが出来ない人物となっています。

しかしながら、現在でも民主主義というのは未成熟な側面も多く、ルソーの掲げた社会契約論に基づいていないことや、民主主義の課題や問題、そして民主主義に相応しい人間の育成はこれからも進化を遂げていくのだと思います。

私たちは改めて子供が自分の経験や能力を思う存分活かしているか、好奇心を満たしてあげているのか、この考え方や教育の方法は平和でみんなが良くなっていく社会に貢献できる子供にしてあげているのか、もう一度ルソーに立ち返り見直してみなければならないのかもしれません。

是非一度手に取って呼んでみてはいかがでしょうか?

最後までお読みくださりありがとうございました。

コメント