徳川将軍候補として無能と思われていた男が天下を固める

1600年、家康は天下分け目の関ヶ原に勝利し、徳川の世を揺るぎないものとしました。1615年には大阪の陣にて豊臣家を完全に滅ぼし、徳川幕府250年への道を歩み始めました。しかし、家康、そして2代目の秀忠の時代にはまだ徳川政権は安定しないグラグラの状態でした。

わずか2代で滅びた織田や豊臣を見てきた家康は死ぬ間際まで落ち着かなかったと言えますし、まさに3代目がどうなるか、これが大きな課題と言えたでしょう。しかし、そんなグラグラの徳川政権を盤石なものにし、幕末まで続く徳川の世を固めたのは第3代将軍徳川家光と言って良いでしょう。

ですが、家光自身も最初から有能な後継者だったわけではなく、むしろ後継者にするのは不安だらけの人物だったのです。そんな不安定な人物がどうやって安定した政権を確立したのか。人は完璧でなくても、頼りなくても、大成できるのか、この家光を通して見ていきたいと思います。

家康と家光のエピソード。家康だけが家光を全肯定した

徳川家光は1604年、徳川秀忠と、お江との間に誕生しました。幼名は竹千代。家光は病弱で、吃音もあり、容姿にも優れていなかったため、両親は家光の弟の忠長を溺愛しました。忠長は容姿端麗で健康、ハキハキとして才能もあったため、秀忠も江も後継者は忠長とする意図があったようです。

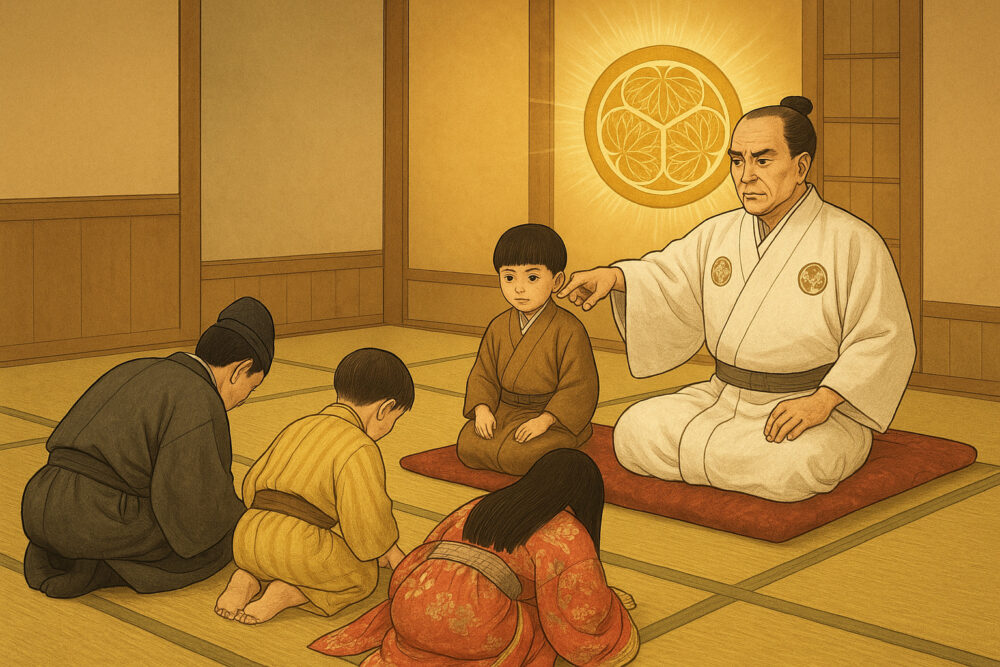

しかし、それを察知した家光の乳母の春日局は家康にその事実を報告。家督は長男が継ぐべき、という長子相続を主張した家康はこの事実に危機感を覚えある行動に出ます。家康が幼い家光と忠長に会いに行ったときに、家光を手招きして上段に座らせました。

同じように忠長も前に進み出ましたが「お前は下座だ!」と支持し下座に座らせたといいます。そして秀忠と江の前で高らかに「家光こそが後継者である」ということを示したのです。これにはさすがに2人も従うしかありません。

そして今まで劣等感と愛されることを知らなかった家光にとって家康に認められたという事実は大きな自信になったに違いありません。家康に対する家光の敬愛ぶりはすさまじく、夢に出た家康をたびたび肖像画として描かせています。

また、家康を神として祀るために日光東照宮を現在の豪華絢爛なものとしたのも家光でした。家光は将軍就任時にこのような言葉を高らかに言い放ちました。

「私は生まれながらの将軍です。あなたたちとは違い、戦の経験はありません。私に不満があるなら帰って戦の支度をしなさい。兵を差し向けます」

子供時代の劣等感はどこへ行ったのでしょうか?というくらい自信に満ち溢れていますね。この言葉に真っ先にひれ伏したのが伊達政宗でした。伊達政宗が従ったことで、他の大名達も次々と家光に従うことを決断しました。こうして3代将軍として征夷大将軍に就いた家光は様々な政策を積極的に打ち出します。

参勤交代の確立、武家諸法度の整備、鎖国体制の成立、日光東照宮の改修、都市整備、そして容赦の無い改易。こうして徳川250年の天下に大きな楔を打ったのは他でもない家光の功績です。しかし幼少期のコンプレックスや様々な問題を家光は抱えながらも、どのようにして天下の大仕事を成功させることが出来たのでしょうか?

豊臣を容赦なく滅ぼす家康。しかしまだまだ不安定な時代

祖父の家康は脅威となりえる全てを滅亡し尽くしました。少しでも徳川の世に脅威になる勢力はたとえ無慈悲でも滅ぼしたのです。その最も脅威となり得るのが豊臣家の存在です。豊臣家は既に徳川に対抗する力を失っていました。しかし、油断すればいつまた牙を向くか分からない危険な存在のままでした。

豊臣政権最盛期に豊臣秀吉は、まさに徳川家康という大きな脅威を残して亡くなりました。その家康自身がまさに豊臣家滅亡に追いやった経験から、「脅威は一切排除しなければならない」という教訓を得たのかもしれません。

大阪の陣の際、豊臣秀頼に嫁いでいた可愛い孫娘の千姫から「秀頼を助けて欲しい」という願いさえも叶えず、その孫娘の子供の国松も危険分子として処刑しました。家康はその際に「天道に背き、天罰が下るのならそれでも構わぬ」という趣旨の言葉まで言っていたといわれています。

そこまでしてでも徳川家の安泰と泰平の世の中を創りあげるという非情と信念があったことが後の家光の時代に生きたわけです。その後家康は大御所として名目上は表舞台から退き、秀忠が第2代将軍となりましたが、家康は影響力を持ち続けました。

家康の死後は秀忠も容赦の無い処分や改易などを行い、徳川の世を揺るがす者には容赦の無いという姿勢を示しました。秀忠は軍事的才能はありませんでしたが、内政面では家康の意思をしっかりと引き継ぎ徳川の天下を固めていきました。

このように家康、秀忠の時代に盤石になりつつある徳川政権ですが、家光の時代、そしてその先の時代、幕末の危機に至るまでの200年余りに徳川政権が崩壊しなかった理由は何だったのでしょう?

「仕組み化」の重要性

家康の時代には先述した通り、豊臣という脅威を排除し、不穏分子をほとんど抹殺しました。さらに武家諸法度という勝手に築城や軍事行動をとることを固く禁じたり、大名同士が婚姻を結ぶことを厳しく禁じるものでした。さらに1国に1つの城しか持てないという規制をかけ、軍事力を持てないように制度を定めました。

さらには公家諸法度、寺院法度なども定め、公家や寺院にまで規制や法律を制定しました。これは寺院も武装蜂起する一向宗などの脅威などもあったり、公家などが大名と婚姻を結んだり、天皇に倒幕の宣下などを与えないようにする狙いもあったようです。武家や公家、そして寺院にまで厳しい禁止事項を法律化をしていきました。

これは摘んだ危険な芽を確実に伸ばさないための「仕組み化」です。一度伸びた芽を摘むのは大変な労力が必要ですし、先の時代まで芽を摘みきれるかの保証はないわけです。重要なのはそもそも芽を伸ばす環境を作らないということにあるのです。つまり、トップが誰であろうと崩れない仕組みを作ることが重要であると学べるわけですね。

現代の会社や国政にも関わることですが、当然トップが変わった瞬間利益が半減したり、争いが起こってしまう、安全や品質が保てなくなるというのは死活問題です。暗愚な社長や暗愚な総理大臣、日本においてもあなたの会社においても必ずいたはずです。

しかし、簡単に日本が崩壊しないのは、独裁体制を簡単に敷けない「民主化」の仕組みが確立していたからです。そして会社でも簡単に崩壊しないのはマニュアルの制定や、規律などの事項が存在するからです。

余談ですが、中国の唐の時代も徳川と同じく300年続く長寿国家になりました。その礎を築いたのが貞観政要でも紹介した太宗李世民です。

中国ではトップの皇帝が極度の独裁政治を行ったことで国が滅ぶという問題がありました。そういった皇帝の専横政治を防ぐために李世民は三省六部制という制度を確立させました。これにより、皇帝が間違ったり行き過ぎた政策や判断をしようとしたときに、その決定を差し戻せる制度です。

この制度があったからこそ、唐は皇帝の極端な専横を出来ずに長く続いたわけです。後に則天武后が自分の子供を殺めてまでトップになりましたが、おおむね善政で大きな混乱は無かったとされています。しかし個人的には則天武后が優秀だったというより、李世民が築き上げた「仕組み化」が上手に機能していたからだと個人的には感じています。

脱線しましたが、家康、秀忠がその仕組み化を作ったからこそ、家光の代に比較的安定した世の中を保つことができたわけです。

しかしそれでも家光が征夷大将軍になった時点では安泰の世の中とは行きませんでした。なぜなら戦国時代を生き抜いた大名達が多く健在だったからです。実際には島原の乱という大規模な反乱が起こり、家光の死後も幕府転覆を企む由井正雪の乱が起こるなど、徳川幕府の脅威となる反乱は起こりました。

もしもこの時点で家光が無能で遊興にふけっていたら、豊臣家と同じ末路を辿っていたかもしれません。しかしながら家光は毅然とした態度で参勤交代や武家諸法度の強化、反乱の鎮圧など、幕府の権力と安定に尽力したからこそ、長く続く徳川家が存続したと言えます。

家康、秀忠が泰平の世というハリボテを創ったのに対し、家光はそれを立派な「家」にしてみせたと言えるでしょう。

絶対的権力や神格化で権威の確立、そして異常なまでの自信。

もう1つ政策や仕組み化以外に徳川の世を安定させる家光の行動があります。それは「君臨」するということです。もちろんただそこにいるだけではなく、威厳をもって存在しているから意義があったのです。

前述した通り家光は将軍就任時、このように各大名に言い放ちました。「俺は生まれながらの将軍であり、あんたらと違って戦った経験は無い。そんな俺に不満があるなら帰って戦支度をしろ。兵を差し向けるから!」

多くの大名の前でこのように宣言し、大大名の伊達政宗がこれにひれ伏したことにより、多くの大名もこれに従いました。もはや「吃音と根暗の家光はどこに行った?」とツッコミを入れたいほどの変わりようです。もしこれほどの自信を持って大きな事を言わなければ伊達政宗も従わず、他の大名もひれ伏さなかったでしょう。

さらには祖父家康を神格化し、東照大権現として祀りました。それはもちろん家康を敬愛するあまりなのでしょうが、家光としては、神に選ばれた人間である、という自身の神格化の意味もあったのかもしれません。

家光を支えた優秀な家臣達

そして最後にもっとも必要なのはむろん「人材」でしょう。家光の断固たる威厳と政策をより完璧に仕上げ、支えてきたのは家光の優秀な家臣達です。

家光を育て、後継者問題を解決し、大奥を誕生させた春日局

出典:Wikimedia Commons

ライセンス:パブリックドメイン

家臣ではありませんが、乳母として家光を育てた春日局も立派な家光時代の立役者です。前述した通り、家光は女性に興味を全く示さず、男色にどっぷりと浸ていたわけです。

男色は当時は珍しいものではなく、むしろ江戸中男色文化が当たり前、というくらい江戸の「性」は異質だったわけです。この江戸時代の「性」に関してはまた後ほど記事として書こうかなと思っています。それはともかく、当たり前ですが、男同士でイチャイチャしたところで子供が出来るはずはありません。

そして将軍に子供が生まれなければ世継ぎ問題にまで発展しかねないわけです。戦国時代においては上杉謙信が後継者を決めない、作らないなどを理由にお家丸ごと大騒動の喧嘩になったこともありますし、秀吉もなかなか子供が出来なくて滅亡の原因を作ったと行っても過言はないわけです。

ましてや無嗣断絶という改易をしてきた徳川としては、将軍の子を作らないとあれば大問題なわけです。こうした後継者問題に全力をあげたのが春日局というわけです。春日局はもう身分を問わず一般市民の女性までスカウトしまくって、美女という美女を片っ端から家光に近付けさせたわけです。こうして美女を住まわせ誘惑させまくって出来たのが大奥です。

そんな彼女の行動が功を奏したのか、家光は30半ばにして次々と小作りに励むようになり、4代将軍となる家綱も無事に誕生しました。この時の家光は女性に目覚めたのか、将軍としての世継ぎ問題の重要性を理解したのか、はたまた春日局のあまりのしつこさに仕方なくなのかは分かりません。

しかしながら地味に難しい世継ぎ問題を解決させたのです。ちなみに大奥はこの後たくさんの女性を抱えることになり幕末まで徳川の財政を圧迫させることになるのですが、男狂いの家光の子作り問題を解決するにはいた仕方ないことだったのかもしれませんね。

島原の乱を総大将として鎮圧し、川越を発展させた松平信綱

松平信綱と言えば、家光時代の最大の反乱、島原の乱を鎮圧した実績が大きいです。島原の乱は想像以上に苦戦を強いられ、総大将の板倉重昌が戦死するなど一気鎮圧は全く出来ない状態でした。

そんななか、「知恵伊豆」と呼ばれた松平信綱が自ら赴き、オランダ船に協力を頼むという異例の作戦をとり、一揆を鎮圧しました。戦国の終焉後の難しい戦において、信綱は見事な手腕を見せたのです。

さらに川越藩主となり、川越が小江戸と称されるまでの発展を遂げ、現在の町並みは信綱の功績も大きいでしょう。

善政を敷き、異動の時に領民が付いてくるというエピソードを残した弟、保科正之

出典:Wikimedia Commons

ライセンス:パブリックドメイン

保科正之は家光の腹違いの弟でしたが、母の身分が低かったため、密かに生まれたいわば落胤でした。そのため将軍の子であることは表立って公表されず、高遠藩主、保科正光の養子として密かに暮らしました。当然家光も別に弟がいるとは知らされず、発覚するのは家光が将軍に就任して大分経ってからのことでした。

同じように父に愛されず貧しく過ごしていた正之に家光は一種のシンパシーを感じたのか、対面して正之をすっかり気に入り、信頼します。正之は山形藩20万石に加増転封され、さらに会津藩23万石と、出世階段を上がっていきます。正之もそんな家光を兄として慕い、徳川の世を永代まで支える決断をします。

正之は決して「お気に入り」として寵愛されただけではなく、政務においても優秀な人材でした。家光の死後は家綱にも仕えますが、秀忠や家光が改易を行った結果、牢人が大量に溢れてしまい治安の悪化が懸念されていました。

正之は無嗣断絶を防ぐ末期養子(家の断絶を防ぐために、緊急で養子縁組みをすること)を認め、家光の武断政治から文治政治へのシフトを試み、国の安定を守りました。こうして家綱のやや不安定時期を正之の存在で安定的に繋いでいったのです。

また善政で領民から慕われ、高遠藩から山形藩に転封となった際は、高遠藩の領民がぞろぞろと山形までついてきた、なんてエピソードもあります。

家光の魅力とは?ヘタレながら一生懸命な人間臭さ

家光最大の魅力とは何なのか?と問われたら私は「ヘタレだけれども、ヘタレなりに必死で自ら頑張った」ことだと思っています。幼少期からのコンプレックスや愛情不足、根暗などの性格により政治を放り投げてしまう将軍というのは後に登場します。

9代将軍の徳川家重も病弱と脳性麻痺による言語障害があったとされ、ほとんどの家臣が家重が何言ってるか聞き取れなかったそうです。それが嫌になったのか、家重は大奥に入り浸り、酒と女に溺れる生活をし、政務は田沼意次に依存したそうです。

13代将軍の家定も病弱で奇行が多かったと伝わります。そのため人前に立つのを極度に嫌がり、公務をほとんど行わなかったと言われています。また、芋をふかして家臣に振る舞うなどの謎の行動があり「イモ公方」と揶揄されたり、松平春嶽からは「凡庸の中で最も下等」など酷評されています。

11代将軍の家斉にいたっては、彼らのような病状も無いにも関わらず、大奥に入り浸って家臣に政治を任せっきりで遊びふけっていたありさまです。

何にしても代表される3人は誰かに言われるまで自ら積極的な公務は行わなかったようです。(最もうち2人は脳性麻痺があったとされ、その脳性麻痺があるとないでまともな判断が出来たか出来ないかの差もあったのかもしれませんが・・)

何にしても、病弱や極度のコンプレックスがありながらも、堂々と前に出ようとした家光はある意味特殊と言えるかもしれません。また、戦国時代も子供の頃は弱かったけど、大人になってからが凄かったなどのエピソードは幾つかあります。

相模の獅子と呼ばれた北条氏康も、12歳の時、武術の稽古を見学していた彼は、その迫力に圧倒され気を失ったと言われ、臆病であったと言われています。また四国統一をしたと言われる長宗我部元親も、子供の頃はおとなしく、「姫和子」と呼ばれていました。

後に二人とも立派な大名となるのです。そう考えると「家光も後に立派な政治をするのだから、氏康や元親と同じではないか?」と考えられますが、私としては、後に立派にというよりは後世になってもやっぱり「ヘタレ」だったのではないかと思わせるのです。

大人になっても男色はやめられず、母親代わりの乳母に言われて子作りのサポートを全力でされ、祖父の家康を過剰に敬愛することで何とかその精神状態を保ち、なんとか自分が後継者であるとし、意地を張っている、そんな印象が強いのです。

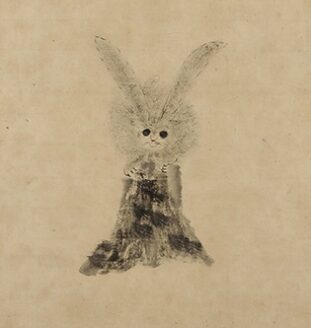

そんな家光を象徴するものが存在します。へそまがり日本美術として話題になった絵の中に、家光の絵も代表として載っています。例えばこのうさぎの絵を見てもらうと分かるとおり、なぜかうさぎを黒丸で塗りつぶしています。

出典:Wikimedia Commons

ライセンス:パブリックドメイン

せめてなんかちょっと白い部分入れない?と思いがちですが、なぜか家光の書いた動物の絵には黒丸塗りつぶしが定番となっています。

実際の絵とは多少異なります。

お次はミミズク、ミミズクは確かに耳のようなものがありますが、そこは耳ではなく、羽角と呼ばれる飾り羽です。よく見れば分かるのですが、しかし耳でないものをリアルな耳で書くというのは家光独自のオリジナリティが満載です。

実際の絵とは多少異なります。

最後に鳳凰図。鳳凰と言えば伝説の不死鳥とされているので、もっと盛大に書けば良いのに、うずらにくじゃくの羽をくっつけたようなちっぽけさです。この鳳凰は別名「ぴよぴよ鳳凰」と呼ばれ、可愛いと人気の絵になっています。

家光の絵の師匠は恐らく狩野探幽とされ、家光が見た家康の夢を書かせた人物でもあり、絵師として高い評価を得た人物でもあります。それでもなんだかなーと言える絵のセンスで終わるところが面白いとも言えます。ですがこういった絵の数々がまさに家光の個性というか、人間としての魅力を暗に物語っているものだと私は思っています。

一流の師匠をもってしても、人並みの成果は得られず、自信の無さやコンプレックスが滲み出ている。しかし、それでも堂々と世に出したその度胸と、努力に「クスッ」としながらも、必死で、どこか親しみがあり、どこか人間というものを見るのです。

私たち、特に日本人はどこか他人にも自分にも完璧を求め、少しでも理想の誰かや自分で無いとがっかりしてしまう節があります。しかし完璧すぎる人間はかえって、完璧さがゆえ、近寄りがたく、親しみを持ちづらいという弱点になり得ます。

それよりも言ってることがダサくても、やってることがしょぼくても、そして結果がイマイチでも、必死で前に出る、笑われてでもやってみるというところにこそ人は魅力を感じるのではないでしょうか?

例え、親に愛されなくても、祖父に以上に傾倒しても、絵がしょぼくて男狂いで、いろいろどうしょうもなくても、いやどうしょうもないからこそ、前に前に走ろうとした家光の姿を私たちは見習わなくてはならないのだと思います。

あなたはそんな家光の姿を見て、どのように感じますか?

最後までお読みくださりありがとうございました。

コメント